ボカロPのShuさんが講師を務める、FL Studio公式のセミナーイベントがあったので参加してきました。

当日の様子や、話していただいた内容などを紹介します。

【🟡お知らせ🟡】

— Shu (@shu_horiike) February 11, 2025

なんと!ついに!!FL Studio公式代理店のHook Up様からお話をいただき… 授業します!

当日までにHiTECHを1曲作って、それを解説+FLP・STEM・サンプルを「来場者限定」でプレゼント予定です!

3/8 15:00〜 上野のHook Upさま本社にて お待ちしております!#FLStudio #ボカロP https://t.co/JPL3y2QiKR

開催概要

開催日時:2025年3月8日(土) 15時~17時

会場:株式会社フックアップ

FL StudioはベルギーのImage-Line社が開発しているDAWですが、日本でのFL Studioの販売を行っている代理店が株式会社フックアップです。

参加は抽選

冒頭のポストの通り2月10日には告知がされていたようなのですが、私が気付いて応募を決めたのは2月末になってからでした。

申込みが多く抽選になる可能性があるとのことで、そんなに人気なら応募してみようという感じです。

3/8 ボカロP ShuさんによるFLセミナーですが

— Hook Up, Inc. / beatcloud (@HookUp_Official) February 27, 2025

大好評につき、抽選になる可能性がございます。

ご希望の方はお早めにご応募ください!! https://t.co/EUEulFMWfk

参加条件として「beatcloud 会員様限定」と記載がありますが、応募直前に会員登録をすれば問題ありませんでした(beatcloudはフックアップが運営するDTM製品のオンラインショップ)。

FL Studioを持っているかどうかは関係なく応募が可能です。

応募時に「”FL Studio” の「ここが好き」「ここが気になる」という点があれば教えてください」「Shu 氏へのコメントなどがありましたらご自由にご記載ください」という項目があったので、もしかしたら抽選に影響があったかも知れません。

3月5日に当選の案内メールがあり参加できることが決まりました。

私とFL Studio

私は2015年からFL Studioを持っていましたが、Cubaseの方がよく使っています。

初投稿曲だけFL Studioを使いましたがそれ以降の曲はCubaseです。

なのでFLについては基本的なことは分かるけど使いこなせはしないぐらいのスキル感で参加しました。

ちなみにHi-Techは、ボカコレ2025冬に投稿したこちらの曲のドロップ部分がHi-Techのつもりです。

あとこの動画は見て行きました。

「30分RTAでHiTECH Dropを8小節書く」

— Shu (@shu_horiike) February 5, 2025

ノーカットで喋りながら実況した 結局これが一番の解説かも

僕がDropを書く時の思考がわかります VocaTECHやってく?#VocaTECH #FLStudio #ボカロP pic.twitter.com/1vv6nbHVyC

当日の様子

こういうセミナーに参加したのが初めてなので他のイベントとの比較はできないんですが、どんな感じなのか気になる方のために共有します。

タイムスケジュール

事前に知らされていた開催時間は「15:00~17:00」で14:30から入場可でした。

実際のセミナーは15:20~18:20でした。20分遅れ開始の1時間押しです。

まず開始時刻前の14:50頃にスタッフの方から「Shuさんの準備が遅れていて開始が少し遅れる」と案内がありました。

特典としてサンプルの配布などがあることが告知されていたので、裏でそれの準備とかをしているのかと思っていましたが、その後15:05頃にShuさんが会場に到着しました。

本当に遅刻するんですね。

会場に着いてからは機材のセッティングで多少トラブルがあり、15:20頃からの開始となりました。

こういうのって事前に会場入りして機材をセッティングした上で裏で待機しているとかじゃないんですね。

会場の様子

会場である株式会社フックアップは、駅から少し歩いたところの雑居ビル内です。

会場内の写真は撮っていませんが、場所的には以下のインタビュー記事(セミナーとは無関係)に掲載されている場所です。

奥側にShuさんがこちら向きで座って、上記記事の画像では機材が置かれている部分に椅子が並んでいる感じです。

参加者数とその構成

会場に入って受付を済ませると椅子は20席用意されていました。

途中参加や途中抜けは2,3人ありましたが、17人が参加していたようです。

そのうち女性比は30%ぐらいで、90%以上が男性と言われる(Sleepfreaksのアンケート調べ)DTM界のイベントとしては女性比が高いと言えるかも知れません。

また開始前にShuさんが「○○な人挙手~」形式でアンケートを取っていましたが、それによれば作曲初心者は1人、その他はある程度経験者のようです。

その後の質疑応答の様子を見ても、経験値の多寡はあれど何も手を動かしていないという人はいなかったように思います。

参加前は「曲作りとか興味ないけどShuさんの話は聞きたーい!」みたいな人もいるのかなと思っていましたが、そういう人は抽選の段階でふるい落とされているのかも知れません。

参加特典

公式サイトの案内によれば参加特典は以下でした。

beatcloud presents : Shu x FL Studio セミナーより

- Shu 氏特製 FLP(FL Studio プロジェクトファイル)

- beatcloud 限定クーポン(UA,IK,Softube 一部製品)

- FL ちゃん缶バッチ

- 参加者限定、超特価品のご紹介(お楽しみに!)

一番上のShuさんのプロジェクトファイルについては、

①FL Studio純正のプラグインのみを使用したプロジェクト

②Serum(FLとは別のシンセプラグイン)も使用したプロジェクト

の2本です。

他に上記プロジェクトのStem、サンプル音源、HarmorとSerumのプリセットなどもありました。豪華…!

今日はFL Studio公式のセミナーです

— Shu (@shu_horiike) March 8, 2025

今日のために作った配布物数えてみたら

2 FLPs

20 Serum Presets

43 Harmor Presets

36 Original Samples

こんなにありました 楽しみにしててね

今日のタグはこれらしい!↓#WELOVEFL pic.twitter.com/qE6obyyHMh

「beatcloud 限定クーポン」「超特価品のご紹介」と書かれている部分はクーポンコードの案内がありました。

割引率は外部には伏せた方が良いっぽいのですが、FL Studioがかなり安く買えるものもありました。過去のセールを調べてみましたがそれよりも安かったです。

あとは会場の椅子に置いてある形でFLちゃん缶バッチ他FL関連のものの配布がありました。

応募したら当たったので来ました。

— 井上春 (@haru1noue) March 8, 2025

Cubase使いがちだけど、ボカロ曲作り始めるより前からFLも持ってました。 https://t.co/Lc1uZhkfRm pic.twitter.com/0oC1vsPifW

「FL STUDIO 20 攻略BOOK」というのは裏面を見たら定価3,000円で、「無料のセミナー参加でなんて太っ腹なんだ」と思ったのですが、よく見たらFL 20(2018年リリースのバージョン。現在の最新バージョンはFL 2024)の本だったので妥当だったかも知れません。

講義内容

全ては書けないので印象に残ったものなどを紹介します。

全体の構成としては、まず1つ目のFLPファイルを使用した解説が1時間半程度ありました。

その後2つ目のFLPファイルを使用して、PCを持参している人は実際にFLPファイルを元にオリジナル曲を作ろうという流れです。

2つ目のFLPを使うパートではShuさんも新しく曲を作りながら解説、というのを予定したようなのですが、質問あったら訊いてねとしたことで、作業というよりも質疑応答に移行して、それがセミナー終了まで続きました。

FLは英語の情報が豊富

他のDAWと比較した時のFLの利点として、英語で検索した時の情報量を強調していました。

FLは長らく日本語非対応(2024年についに公式に日本語対応)でした。それ故日本語ユーザーにとっては若干敷居が高かったですが、海外では日本よりも人気のDAWです。

「HOW TO MAKE (特定の音楽ジャンル)」などのワードで検索した時に出てくるDAWはFLが一番多く、情報が手に入れやすいとのことです。

また日本語で「(特定の音楽ジャンル) 作り方」と検索するユーザーとは手に入る情報の量と質が違うので、他の日本語ユーザーと差別化できるとのこと。

他にFLの優位性としてプレイリストとミキサーの自由度が高いため、EDMや、最近で言うとHyperPopなどのサンプリングミュージックとの相性が良い点も挙げていました。

音は波形

「音は所詮波形だよ、仕組みを意識しようね」という話をかなり重点的にしていたように思います。

こういう種類の話って何セミナーに行ったら聞けるんですかね。FLの使い方セミナーでもHi-Tech作り方セミナーでもないですよね。

他で聞けない内容という感じで興味深かったです。

「音が良くなるプラグイン」「良い音が鳴るプラグイン」も、やっていることは結局は音の波形の加工です……的なところから始まり、

三角波はコード、サイン波はサブベースの音作りに向いている、

サブベースはD~Gぐらいの音域が良い、

EQは特定の周波数に逆位相の音をぶつけることで調整してる、

コンプのアタックとリリースの動き……

などの話を波形を拡大したり見比べたりしつつ説明がありました。

この辺は実際の画面を見ながらの説明だったので、この場で文章で説明するのは難しいです。

音の三要素

音の三要素という話がありました。これはShuさん独自の概念のようです。

その3つとは「音の位置」「音の数」「音の大きさ」とのことです。

各種プラグインなどはこのうちのどれに作用するものなのかを意識すると良いとのことです。

例えばEQは音の数を調整するもの、コンプは音の位置を調整するもの、コーラスやフランジャーなどは音の大きさを調整するものとのことです。

世間一般的に言われる音の三要素とは「音の大きさ」「音程」「音色」のことを指しますから、今回の三要素はそれとは別物のようです。

「音の大きさ」「音程」「音色」の方は物理的な視点から音を見たもので、「音の位置」「音の数」「音の大きさ」はよりDTMでの実用性を重視した概念なのかな…?という印象はありましたが、Shuさんの中でも整理しきれていないような印象がありました。

例えば質疑応答の時間に「音の位置を調整するアプローチはEQ以外に何があるか」という質問がありましたが、回答は「音量(ゲイン)」というものでした。

音量はまさに「音の大きさ」になるんじゃないでしょうか。

カラーベースの作り方

2つ目のFLPでは一部にカラーベースが使われていました。

Colour Bass(Colorではない)はキラキラした感じのベースサウンドです。

作り方としてはボコーダーを使う方法がよく知られていたりします。

今回はボコーダーでなくMCabinetというプラグインを使用した方法が紹介されていました。

MCabinetはキャビネットをシミュレートするプラグインです。要はギターの音作りに使ったりすると本物の機材っぽい音が出て嬉しいねというプラグインです。

それがカラーベースに使えるとは、目から鱗でした。

使用するのはIRの機能です。IRはIRリバーブなどで知られていますが、物理的な響きなどをシミュレートできるというものです(ざっくり)。

MCabinetでは外部ファイルをIR用のファイルとして読み込めるので、コードを鳴らした音声ファイルをIRとして適用すれば、ベースにコードの倍音を付加してカラーベースになるというもの。

「Hylenさんとかが使ってる方法」と言っていたので帰ってからMCabinetでのカラーベースについて調べてみたらHylenさんの解説記事も出てきました。

しかも今回のセミナー特典でMCabinetが4,480円になるクーポンの配布があったので買っちゃいました…。

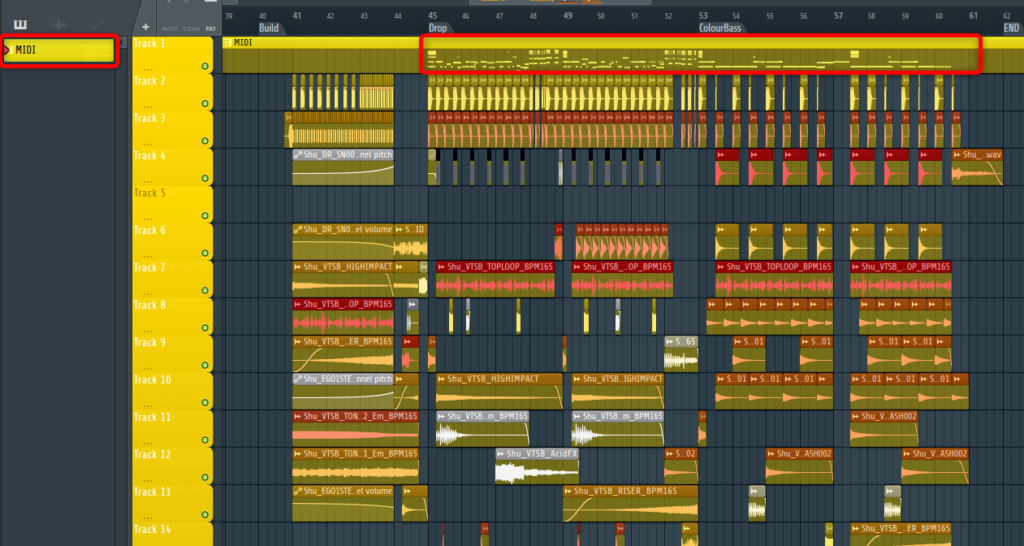

FLPファイル

FLPファイルについても書いておきます。

誰でも再現できる構成になっていて良かった

2つ配布されたFLPファイルのうち、1つ目はFLの純正プラグインのみを使用して作られたものでした。

なのでFLを持っていれば(一部下位のバージョンでは収録されていないプラグインはあるものの)完成版と同じように再生することができます。

2つ目の方は外部プラグインであるSerumやMCabinetが使用されていますが、それらを使用した部分はステムやサンプル素材として音源自体が配布されているので、それを読み込めば再現して曲として再生することができます。

特定のプラグインを持っていなくても開けるような配慮が良かったです。

ただ、私はSerumもMCabinetも入っているんですが、Mac(Shuさん環境)とWindows(私の環境)でプラグインの環境が違うようでFLPに適用できませんでしたが…。

人のプロジェクトファイルは参考になる

講座の中でShuさんも言っていましたが、座学で話を聞いているよりも手を動かしてプロジェクトファイルを見ていると参考になりますね。

特にFLは自由度が高いので、どの機能を使ってどう作るかは人によってバラバラそうです。

今回配布でいうと、MIDIでの打ち込み部分が全て「MIDI」という名前のパターンに詰め込まれていることですかね(赤枠で囲った部分)。

BassならBass、ChordならChordなど楽器ごとで分けたり、BuildやDropなどの構成で分けることが多い機能のような印象がありました。

全部詰め込んで良いんですね。

サンプル音源をプレイリスト画面にたくさん貼り付けるHi-Techならではかも知れません。

プレイリストがMIDIでごちゃつくよりも1つに固まってた方が良いとかでしょうか。

その他

あとは質疑応答に答えるような形で、ビルドアップのコツは音を小さくしてドロップとのギャップを作ることとか、過去曲の制作意図とか、イラストや動画を発注した時のコンテや発注書の共有とか、過去曲のデモ段階の音源とか、色んなジャンルの曲(オランダのヒットチャート聞いてみたり)聞くのが良いとかって話がありました!

質疑応答タイムになって途切れた2つ目のFLP使っての解説パートは、さわり部分を聞く限りXにポストしていた動画と似ていそう…?だったので、セミナーには参加できなかったけど興味あるという方はそちらを見ると良いと思います!

「30分RTAでHiTECH Dropを8小節書く」

— Shu (@shu_horiike) February 5, 2025

ノーカットで喋りながら実況した 結局これが一番の解説かも

僕がDropを書く時の思考がわかります VocaTECHやってく?#VocaTECH #FLStudio #ボカロP pic.twitter.com/1vv6nbHVyC

キャッチーでエレクトロなボカロ曲のサビ+Dropの作り方です!VocaTECH(VOCALOID×HiTECH)

— Shu (@shu_horiike) February 24, 2025

過去最長、ノーカット24分解説 新曲のサビの構成・使用音・中身ほぼ全部見せてます 大サービスすぎ

↓いいねとマイリスしてね この曲よ↓https://t.co/0O9eVBuGx8 pic.twitter.com/Kd9xw4hrNk

コメント